作者:小编 发布时间:2024-01-31 19:43:37 浏览量:

从某些方面来看,外国资本的深入渗透与在经济领域日益占据优势,使得菲律宾的经济沦落为西方大国的经济附庸,其经济行情随着国际市场的变动而波动,菲律宾经济纳入了资本主义世界经济体系;

除此之外,也促进了菲律宾资本主义的发展。在十九世纪中期时,资本主义经营方式在工业与农业等领域开始出现。在农业中出现了农场,而这些农场主要用于种植经济作物。种植园的主要劳动力是雇佣工人。

起初是按时计酬的短工、日工,随着种植园经济的发展,长期雇工与雇佣劳动制日益流行。失去土地的农民成为农业工人,这种农业中小生产经济瓦解,出现了资本主义的剥削方式。

同时,在商品经济比较发达的地区,附属于种植园的加工企业也逐步发展起来,并日益脱离种植园。这种加工企业与旧式作坊不同,它是为国内外市场而生产,并广泛使用雇佣劳动力。

菲律宾群岛的社会分工进一步细化,使得雇佣者和被雇佣者这两个阶层的人数与日俱增。农业和工业中资本主义因素的发展改变了菲律宾的社会经济结构,创造出了菲律宾的工人阶级与民族资产阶级。

菲律宾资产阶级的成员较为多元化,主要由华人、菲律宾人与西班牙血统的人、欧籍人构成。其中华菲混血人种占据重要地位。在1564年时,马尼拉的华侨已经超过了数十家。由于中菲贸易的迅速发展,华侨人数因此不断增加。

1600年,移居菲律宾的华人已经达到两万人。华侨人数的增多与经济实力的增长引起西班牙殖民者的嫉恨。1603-1770年,西班牙殖民当局实行排华政策,对华侨大开杀戒,竟有五次之多。18世纪中期,大规模驱逐华人。菲律宾华侨人数减少到大约5000至10000人之间。

由于西班牙殖民当局推行严格限制与强制同化的政策,许多华侨被迫同化。一些华人与当地女子通婚,改信天主教,他们的子女成为华菲混血人,到18世纪中叶,华菲混血人种达到24万人,当时全菲人口为400余万人。

有6个省,华菲混血占1/3或者更多,另外六个省占百分之五至百分之十六。随着华菲混血人数的增加,形成了一个社会群体,名为“华菲密斯蒂佐”。1741年西班牙当局把菲律宾居民划分为四个等级,从上到下依次是:西班牙人、土著百姓、华侨以及华菲混血者。

第一级别免税、其余三个级别布局通过相异准则纳税。土著者纳税不多,华菲混血人,尤其是华侨纳税最多。但由此华菲混血人在法律层面取得认可。

直至十九世纪中叶,他们具备本身的村社群体,在本身的镇长引导下,同土著人分离开来,另行造册,同时能创建起本身的公会。在十八世纪至19世纪中叶菲律宾的社会发展过程中,华菲密斯蒂佐的社会和经济地位日渐上升。

有的投资土地与种植园,成为农场主;一些从事知识性与技术性的工作,例如工程师、医生、律师、教师。他们生活比较富裕,有着较高的文化修养,而且受到西方文化影响颇深。

以华菲密斯蒂佐为主体,包括西菲混血人、当地人的中产阶级所组成的菲律宾资产阶级在19世纪中叶形成。霍尔指出,他们“打破了昔日使得菲律宾社会与外界相隔绝的孤立主义。再加上近代思潮和19世纪自由主义的影响,就促使菲律宾人开始了政治觉醒。”

天主教会成为殖民主义掌控的领域。西班牙坚信天主教,在西班牙区域殖民者侵略菲律宾,创建起殖民政治领域的过程中,天主教会在征服菲律宾人民精神思想方面具有重要作用。

所以通过这些可以发现,实行天主教会与殖民政权的政教合一的制度,是西班牙对菲律宾殖民统治的又一个鲜明特征。一、天主教会相继进入菲律宾国土天主教会领域的传教士往往是和西班牙远征组织一起抵达菲律宾当地的。奥古斯丁会相应教士是最早到达的。

西班牙王室对传教士寄予厚望。远征队十分重视传教士,重要的决定都与他们商量。传教士也为帮助远征队站稳脚跟而尽心尽力地工作,他们通过传教拉拢群众,从思想上瓦解菲律宾人民反抗殖民统治的斗志。

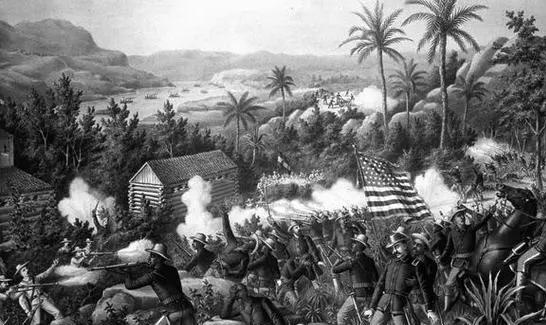

远征队逐点推进,传教活动则从面上铺开;远征队使用武力攻伐,传教士则用花言巧语进行欺骗,两者相辅相成,不断开拓殖民事业。19世纪曾有人作过这样的评论:“西班牙之所以能够凭借千百士兵占领拥有50万人口的菲律宾,是因为宗教发挥了不可估量的作用。”

传教士在殖民征服活动中扮演的角色,一目了然。西班牙的殖民统治开始趋于平稳后,天主教会逐渐入驻到菲律宾。在1577年时,方济各会已经抵达到了菲律宾,1581年,首任主教——萨尔神父(隶属于多明我会)前往马尼拉就职。

同年,耶稣会也进入了菲岛。1587年,多明我会正式在群岛组成了教团组织。到1591年,所有群岛已经具备140名传教人员,马尼拉主教区还发展为大型主教区域。

在1594年时,西班牙王室为全部修会规划了专项的区域并进行传教,奥古斯丁会的传教地区在吕宋岛的中南部;多明我会则被分配到吕宋岛北部卡加延山谷传教;耶稣会则获准在比萨杨群岛的萨马、宿务与莱特等岛屿及与棉兰老北部建立教区;

方济各会主要在内湖周围和比科尔半岛区域开展传教活动。1606年,“奥古斯丁住院会”也来到了菲岛,并在巴丹、巴拉望、民都洛和内格罗斯开辟了新教区,进行传教活动。这样,各修会传教的势力范围大致上被确定。各修会的传教士,主要来自西班牙与墨西哥。

西班牙王向他们提供旅程费用(约700-950比索),而这样的资助长达两年。马尼拉殖民政府向传教士发放薪水或津贴,主教年薪为1838比索,大主教年薪4125比索,而教士每年得到100比索和100法内格的补助,传教士事实上是受薪的殖民地人员。

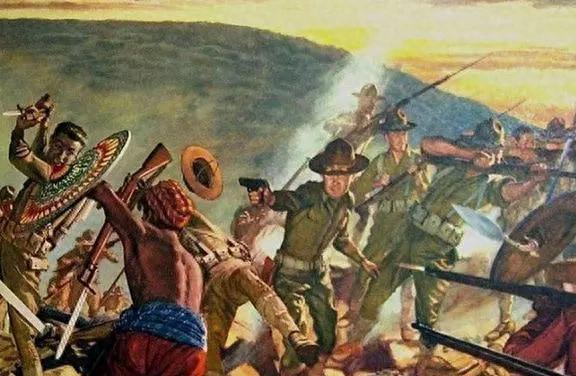

最初,菲律宾人民对于传教士的反抗活动此起彼伏,而冒昧进入群岛内的部分传教士更遭受到严酷的惩罚。1601年,就有一位AugustinianOrder教士在Pampanga的Pantabangan南部传教,拒绝地方民众要他离开的条件而被杀害,前来报复的殖民军队被三千多名当地人民伏击,损失惨重。

多明我会教士初到冯嘉施兰与卡加廷,也受地方民众的影响。冯嘉施兰百姓8年不提供传教士生活用品,也通过黄金要求他们离去;卡加廷居民则退入山地,伺机往教士的食物中投毒,切断水源,或放火烧毁教士房屋,希冀逼走西班牙传教士。

传教士为了尽快融入当地社会,注重学习与采纳地方语言,最终打入地方民众内部,推广基督教方面的教义。如一名耶稣会传教士曾在74天内学会比萨杨语,这大大有利于他开展传教活动。多明我会专门组织了泰加洛语的学习班。

方济会教士更强调:若不把握地方语言,传教工作将不能有效开展。他们精通地方语言,用来翻译与说明《教理问答》等资料。传教士采取的这种方法,在群岛各地均收到较大的成效。传教士利用小恩小惠来达到其笼络人心的目的。

传教士时常以“民众利益代言人”的身份出现,对“赐封机制”的漏洞口诛笔伐,否决对“封君”进行忏悔,不提倡奴隶制以及造船徭役,那些观念促使人类误以为教会能维护民众,因此大批加入信徒行列。

传教士还利用医学知识诊病来改变居民的态度,原来相信巫师的,因病被治好而对天主教发生信仰。在一次瘟疫之后,许多小孩被送来受洗,修会趁机扩大宗教影响。传教士高度重视对儿童进行天主教育,创办免费的教会学校,潜移默化地使天主教深入菲律宾新的一代。

传教士建立了一些慈善机构,通过办福利来吸引当地人民信教。以上措施的推行,在一定程度上缓和了菲律宾人的对抗情绪,推动了传教活动的进展。

传教事业得以发展,更主要的是因为传教士实行了西班牙的殖民政策,尽量到“巴朗圭”实际大督阶级的认同与支持,通过部落首脑信教指导其下属民众信教。

萨尔主教一直坚持:在传播福音能得到方便的前提下,西班牙当局应当保留居民首领的合法权利。

这一主张首先得到多明我会的赞同,多明我会传教士高度注重对地方首领布道,通过诋毁偶像等手段,来打压原始的多神教来争取首领们信教。火狐电竞火狐电竞

推荐资讯